【古川英光氏 後編】3Dフードプリンターが描くRegenerativeな未来

現在、食産業は多くの社会課題を抱えている。例えば2020年から2022年のe-Statの統計(※)によると、日本では主要な野菜のうち、約13%が出荷されていない。

その理由の一つとして、流通の規格に合わず、出荷されることなく廃棄されるものもあると言われている。

※参考:e-Stat(2022).主要野菜計(全国)の作付面積、収穫量及び出荷量累年統計

目次

リジェネラティブな未来に3Dフードプリンターで挑戦

一方、3Dフードプリンターでは食材を粉末状にし、それをペースト状にしてから成形を行う。この粉末に未利用の食材を活用すれば、長期保存が可能になり、フードロス削減に貢献するだけでなく、介護や災害の現場でも活用することができると古川氏は語る。

「ただし粉末においても、現在は過渡期で課題もあると感じています。

例えば未利用食材の粉末化は多くの企業が実施しています。実際、私がかぼちゃの粉を使いたいと思ったときに、ECで検索をしたことがあるのですが、当時でもすでに約20種類もの粉末が販売されていました。ところが色々買い集めてみたところ、おいしくて3Dフードプリンターにも使えると思ったのは2~3個ぐらい。なかには誰がどうやって食べているんだろうと思う味のものもありました。

そもそも未利用食材と言いますが、食材を加工して利用できれば、全てが利用食材になる。そうなったときに粉末にして、そこから何を作っていくのか。いくら『リジェネラティブですよ』と言ったところで、すでに安くておいしいものはたくさん世の中にありますから、どうしたら選んでもらえるのかを考える必要がある。

そのために必要だと思っているのは、グレードを表す規格です。良いものを作れば高く売れるスキームを業界全体で作ることができれば、自ずと商品は良くなっていくでしょうし、多くの方が安心して購入することができます」

古川氏は現在、同じ山形県に本社を構え、当社団が共催する2023年のピッチコンテストで優勝も果たしたグリーンエース社の粉末と、大阪ガスリキッド社と提携して開発した凍結粉砕の粉末を主に利用。熱風で急速に乾燥させ、固体同士をぶつけ合うことで粉体にするグリーンエースの技術に対し、凍結粉砕は液体窒素で凍結し、固体同士をぶつけて粉砕する。同じ粉末でも粉砕する食材や、利用用途などに合わせて、使い分けているという。

「例えば、米粉を使ってパンを作った場合、小麦粉よりもモチモチとした食感になります。これは日本人には好かれますが、欧米では敬遠される欠点でもあります。なぜ米粉がモチモチとするかというと、石臼や刃物で粉砕をすると澱粉の粒に亀裂が生まれ、そこから水を吸うためです。ところが液体窒素で一気に凍結をすると細胞が傷つかないので、モチモチとした食感になりにくく、小麦粉と同じような食感になる。こういった技術と食材との相性を探りながら、どんな粉体がいいのかなどの研究も行っています」

凍結粉砕した粉末

また環境への配慮から、凍結粉砕には未利用のエネルギーを活用しているのも特徴だ。

「天然ガスはマイナス180℃ほどまで冷却し、液体で日本に輸入されます。そして供給する際には、20~30℃まで加熱して気化させるのですが、どうやって温めるかというとガスを燃やしたりしている。ガスを売るためにガスを燃やすという矛盾したことが行われているわけです。そこで天然ガスの冷熱を奪うことで食材の凍結粉砕を行えば、これまで無駄になっていた冷熱を活用することができる。このスキームはすでにサントリーさんが缶チューハイの-196で採用していますが、まだまだ未利用なエネルギーは多い。だからこそ凍結粉砕を活用できないかとチャレンジをしているところです」

3Dフードプリンターによるおいしさの実現へ

どんな現場でも3Dフードプリンターの実装において、おいしさへの追求は欠かせないと話す古川氏。

「なかでも食のバリエーションを増やすことは非常に大切です。ただ、我々もある程度の知識は持っていますが、食の現場にいる方の知見には遠く及びません。だからこそ社会実装を考えたときに、食企業のR&D担当者やシェフなど、外部の有識者とコラボレートをしながら、魅力的なものを作ることが研究においても重要だと考えています。先ほどお話したきゅうりの漬物のように、専門家の方はこちらが思いもしなかったようなアイデアを与えてくれますから」

古川氏はその連携を促進させようと、研究機関や企業、団体などが参加できる3Dプリンターのプラットフォーム「やわらか3D共創コンソーシアム」を設立。また当社団が異分野融合のために共催するさまざまなイベントにも積極的に参加している。

なかでも印象的だったと語るのは、先駆的な料理の学術機関として知られるスペイン・サンセバスチャンの料理大学Basque Culinary Centerのガストロノミー専門技術機関であるBCCイノベーションのR&DシェフによるR&D教育プログラム。TFIと東京建物の共催で東京 京橋で行われ、シェフやR&D、研究者のためのプログラムが用意された。

「ガストロノミーの先端でやっている方々が作るイノベーティブな料理の面白さもありましたし、参加者の方々がさまざまな角度で質問をされている姿には感銘を受けました。また大学の授業の構成の考え方や立案の骨子などにおいては共感する部分もありました。

参考:2023年10月開催 BCCイノベーションによる「ガストロノミーイノベーション教育プログラム」

Basque Culinary Centerの教育プログラムでの様子

Basque Culinary Centerの教育プログラムでの様子

食にはさまざまな思いや歴史があります。ところがこれまで料理を学問として確立できていなかったために、伝承されてこなかった。一方で既存の料理や農業などを守ることも大事ですが、近年は気候変動や人口増加の問題もあり、これまでの手法では立ち行かなくなる部分も出てきている。そこを同時進行で進めていく必要があるのだと、彼らのセミナーを受けながらずっと考えていました。

リジェネラティブへの関心は年々高まってきていますが、ドラスティックに世の中の流れを変えるには、大きな力が必要となります。それがいつになるのかは分かりませんが、その気運を加速させるためには、イベント主導が有効ではないかと私は考えています。多くの人に知ってもらう発信力や発信源、良質な信頼、そして未来志向でさまざまな議論ができるような場を日本はもっと作っていかないといけない。TFIや東京建物には、これからもそんな場を作り続けていただきたいと思っています」

▷【古川英光氏 前編】3Dフードプリンターが描くRegenerativeな未来

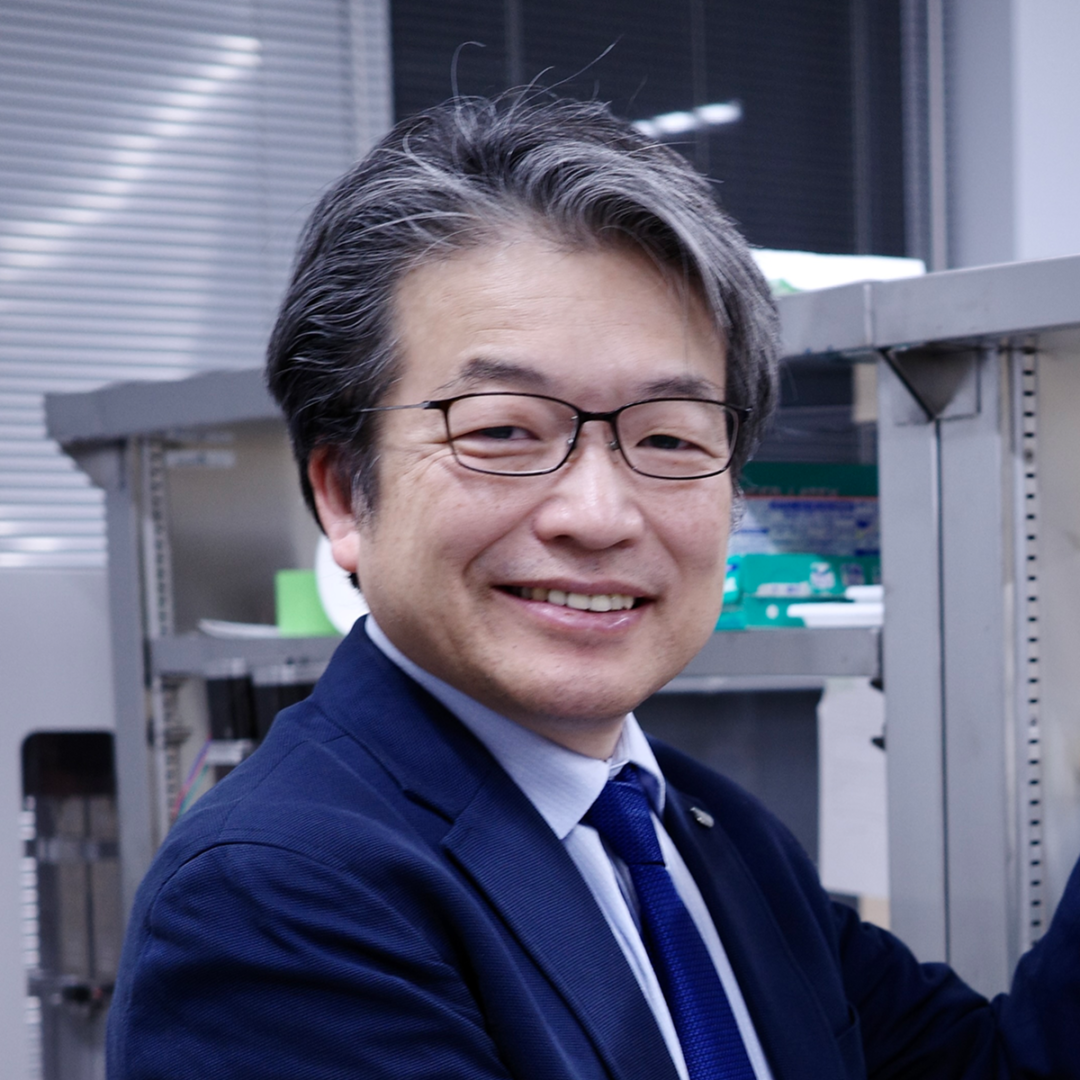

古川 英光

Hidemitsu Furukawa

山形大学 大学院 ソフト&ウェットマター工学研究所 教授。

1968年、東京都生まれ。東京工業大学を卒業後、北海道大学准教授などを経て、2009年より山形大学准教授、2012年、教授に就任。2018年に研究機関と企業や団体を繋ぎ、新たな食の未来を作るプラットフォーム「やわらか3D共創コンソーシアム」を設立。

<文 / 林田順子>