【古川英光氏 前編】3Dフードプリンターが描くRegenerativeな未来

2024年12月8日、東京の日本科学未来館で一般を対象にした3Dフードプリンターの実証実験イベントが開催された。当日は子供たちも多く参加。3Dフードプリンターで作った寿司ネタの試食などを通じ、未来の食事に触れた。

イベントで使われた3Dフードプリンターを開発した山形大学の古川英光氏は、参加者の反応に手応えを感じつつも、社会実装にはまだまだ課題も多いと話す。フードロスなど食の課題解決の一助としても注目を集めているという3Dフードプリンターの現在地と今後の可能性について話を聞いた。

日本科学未来館での実証実験イベントの様子

日本科学未来館での実証実験イベントの様子

目次

ゲルの研究から3Dプリンターの開発へ

学生時代からゲルの研究を行ってきた古川氏が、3Dプリンターと出会ったのは、成形技術を模索する中でのことだった。

「2000年前後に高強度のゲルが誕生したことで、人工軟骨や血管など、ゲルの可能性は大幅に飛躍しました。ところが新たな活用法を試したくても、既存のスキームでは思った形に成形をするのが難しいことがわかりました。そんなときに出会ったのが電気制御で動く3Dプリンターだったんです。これを使えば研究者が思い描いた通りの成形が可能になることがわかり、開発に着手しました」

2009年、古川氏は自身初の3Dゲルプリンターの開発に成功。だが、当初は誰にも見向きをされなかった。潮目が変わったのは2012年に起こった3Dプリンターブームだ。「手の平を返したように注目をされるようになった」が、世間が盛り上がるほどに、古川氏は不安を募らせていく。

「過去の流れを見ても、急激に流行ったものは廃れるのも早い。このままでは3Dプリンターは一過性のもので終わってしまうかもしれないと思ったんです。ただブームが続いている間は、良い環境でさまざまな研究を行えるチャンスでもありますから、今のうちに3Dプリンターの可能性も探ろうと思ったんです。そこで着目したのが物質的にゲルと同じ構造を持つ食品だったんです。そもそも日本は寒天や煮凝りのように、ゲル状の食材が身近にある食文化を持っています。そのため3Dゲルプリンターを3Dフードプリンターに転換することは簡単にできるのではないかと思い、開発を進めたのですが、そこからが大変でした」

3Dフードプリンターならではの課題に直面

2012年には初の3Dフードプリンターを完成させたが、食材ゆえの課題が浮き彫りになった。

「一般的な3Dプリンターは材料を熱で融解し、ノズルから吐き出しながら固める熱溶解積層のため同じ技術を使うことにしました。動作原理は溶かしたゼリーを冷蔵庫で固めるのと同じで、冷やした土台に材料を積んで冷やし固めていくというものです。ところが食材は工業製品と違ってすぐに固まらない。冷却温度を低くしたり、材料の形状を固まりやすくしたり、2〜3年試行錯誤をしたのですが、この方法では無理だと気づいたんです」

そこで2015年に開発されたのがスクリュー式だ。筒形の容器に材料を入れ、筒内のスクリューを回転させることによって、材料を積層させる。硬めの材料も利用することができるほか、温度制御によりチョコレートや寒天などのやわらかな食材でもプリントすることが可能になった。

「ただ、これは3Dプリンターでは避けて通れない問題なのですが、土台がないと積み上げることができないんですよ。工業製品であれば足場のようなサポート材を作り、成形後に取り外して捨てればいいのですが、食材で同じことをやろうとするとフードロスが出ることが前提になってしまう。そのため、もっと適した方法がないかと考えました」

その後、古川氏はさまざまな3Dフードプリンターを開発。現在は環境や食材、用途などによって使い分けている。

3Dフードプリンターにおける食の課題と可能性

世界中で研究開発が進められている3Dフードプリンターだが、闇雲に性能を上げるのではなく、何のためにその研究を進めるのかという観点が研究者には必要だという古川氏。

「私たち研究者は装置の性能を上げることに終始しがちです。ただ、多くの場合2つの視点が抜け落ちていると考えています。

1つ目は食材側からのおいしい食べ物を作る視点で、どんな食品を使えば、おいしくて固まる食べ物を作れるのかということ。

2つ目は出口側からのおいしい食べ物を作る視点です。これは感性に近い話で、料理人の方は召し上がる方の思いやシーン、ヒストリーなどと合わせ込んで、料理を表現されていますよね。食べる側はそういったさまざまな要素を含めて、食事への価値を高めていくわけです。

これはリジェネラティブな要素を取り入れる上でも重要で、自分たちだけで良いものを作ろうと深掘りすれば良いクオリティのものは間違いなくできます。ところが横に展開をしたり、スケールしようとすると、サービス自体が劣化して、『3Dフードプリンターっておいしくないよね』『リジェネラティブっておいしくないよね』となってしまう。コオロギパウダーはその一例でしょう。志を持って食料問題を解決しようとしましたが、あまりに性急に拡大をしたがために、反発も大きくなってしまった。焦ってスケールをしないで、低空飛行でもいいので、世の中に適した形で出せる方法を見つけていくことは大切だと考えています」

その中で古川氏は3つの用途に可能性を感じている。

「1つはレストランなどでの活用です。過去にシェフの方とコラボレートした食のイベントを行ったことがあるのですが、彼らのクリエイティビティがあれば、レストランでの活用も可能だと実感しました。ただ、現在の3Dフードプリンターには実現できるものに限りがあります。もちろん高価な食材を使えば、ある程度おいしい食事になりますが、食材費や設置コストも含めて、まだまだ実装には時間がかかると思っています。

ただ、実は私は1度自己矛盾に陥ったことがあるんです。3Dフードプリンターは材料を作るために1度食材を粉砕してペースト状にします。でも、おいしいものを作るための食材はそのまま食べてもおいしい。おいしいものをなぜペーストにするのかと言われると説明がつかないんですよ」

その課題の解決先として古川氏が挙げたのが介護食だ。食材を粉砕して、成形をし直すというプロセスは、介護食も3Dフードプリンターも同様のため親和性が高い。

「例えば、先日採れすぎたキュウリを長期保存のために粉末化したいという話がありました。嫌な予感はしていたのですが、出来上がったら想像以上の青臭さで、これに使い道があるのかと思ったのですが、介護食に携わってきた管理栄養士の方が『漬物を食べたいという人は多いので、これで漬物を作ることができる』と言うんです。これまでは介護食に向かないとされてきた食材でも、3Dフードプリンターを使えば、その風味を味わうことが可能になります」

もうひとつの可能性は災害現場での活用だ。食材の粉末は常温保存が可能なものも多い。安価でリジェネラティブな原料と被災地でも動くフードプリンターがセットにできれば「全く違う形でのサプライチェーンを作ることもできるのでは」と古川氏は話す。

「3Dフードプリンターでは食材を粉末状にし、それをペースト状にしてから成形を行う。この粉末に未利用の食材を活用すれば、長期保存が可能になり、フードロス削減に貢献するだけでなく、介護や災害の現場でも活用することができます。」

一言に「おいしさ」と言っても、3つの現場で求められるおいしさや課題には違いがある。それを実現するために古川氏はどのようなアプローチを取っているのだろうか。

▷【古川英光氏 後編】3Dフードプリンターが描くRegenerativeな未来

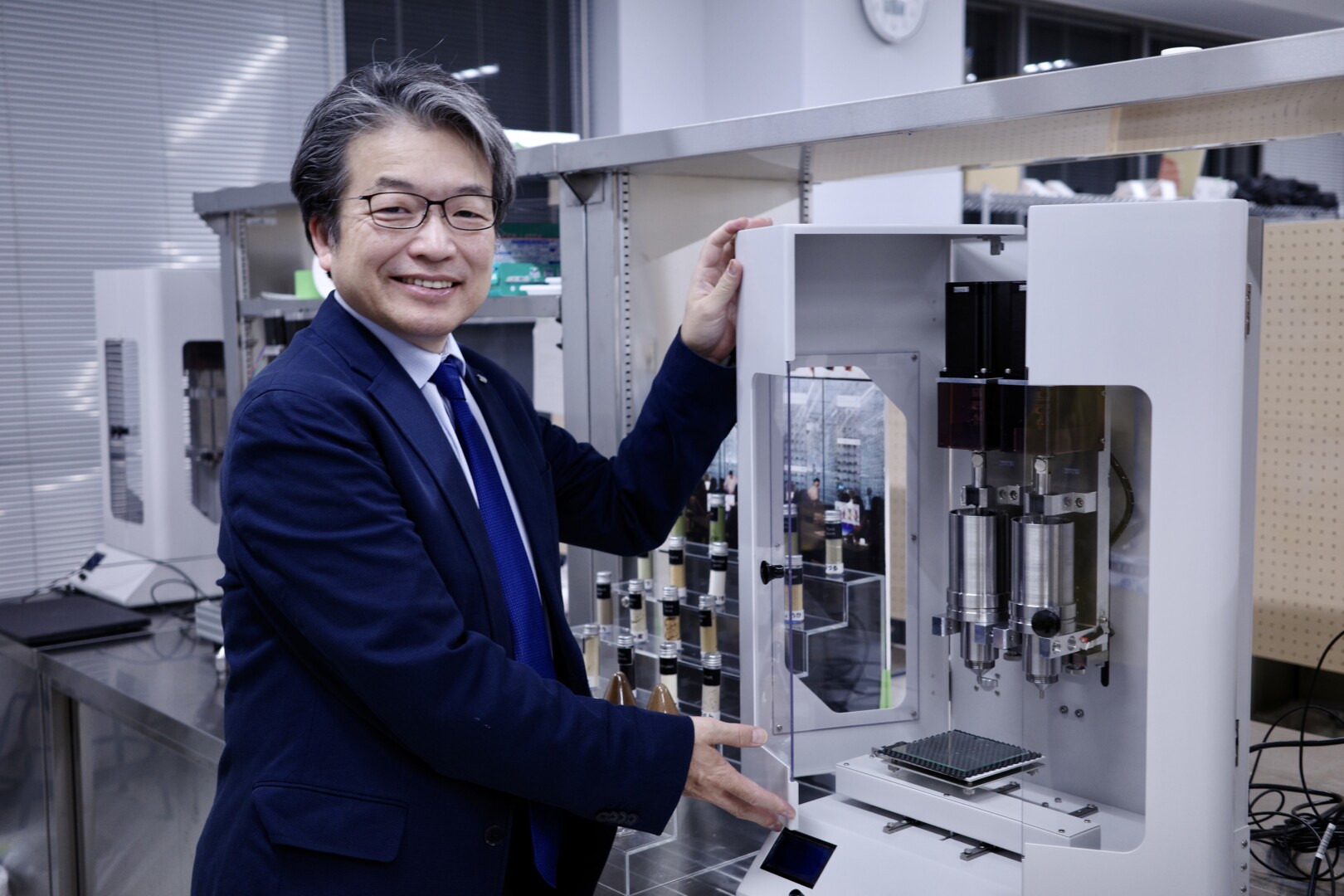

古川 英光

Hidemitsu Furukawa

山形大学 大学院 ソフト&ウェットマター工学研究所 教授。

1968年、東京都生まれ。東京工業大学を卒業後、北海道大学准教授などを経て、2009年より山形大学准教授、2012年、教授に就任。2018年に研究機関と企業や団体を繋ぎ、新たな食の未来を作るプラットフォーム「やわらか3D共創コンソーシアム」を設立。

<文 / 林田順子>