【イベントレポート】腸内細菌の研究者×シェフから学ぶ!子どものための夏休みワークショップイベント開催

2025年7月27日、東京建物が美食科学のアカデミア「Basque Culinary Center」(スペイン)と連携して運営する食のキャンパス「Gastronomy Innovation Campus Tokyo」及び「Innovation Kitchen 8go」にて、JR東日本主催・bacterico 共催による親子参加型の夏休み自由研究イベント「おなかのヒーロー!働く腸内細菌をさがせ!」ワークショップ座談会が開催された。

腸内細菌について学び、「作って食べる」喜びも体験

参加したのは、ワーキングマザー向けキャリア形成支援サービス「PeerCross」のメンバー、利用者親子12組。このサービスはJR東日本が立ち上げたもので、導入企業のワーキングマザーが、社内外の利用者とネットワーキングすることで、前向きなキャリア形成を支援するサービスを企業向けに提供している。

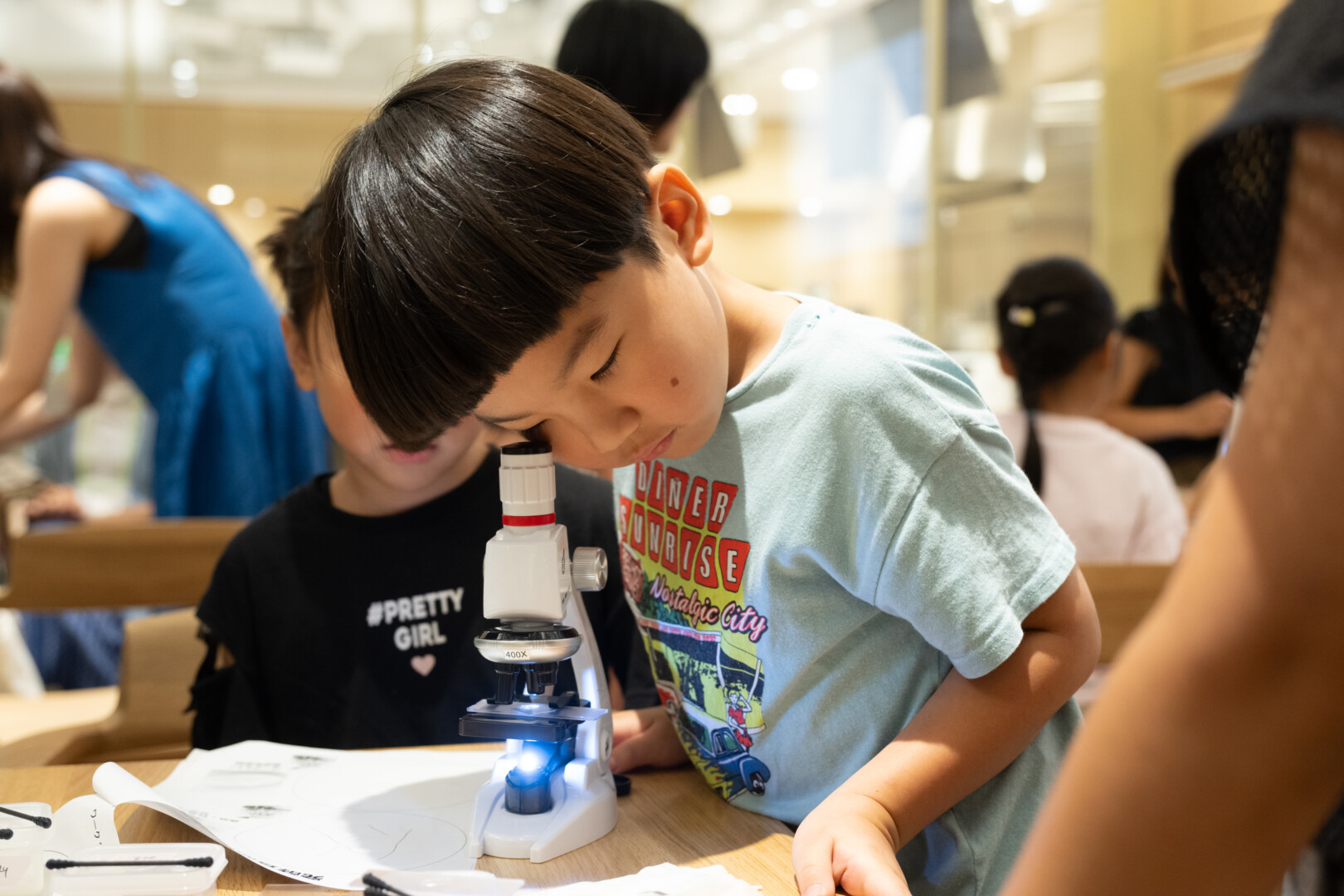

イベントは2部構成で行われた。前半はオーダーメイドの腸活サポートを行うスタートアップ「bacterico」による「おなかのヒーロー!働く腸内細菌をさがせ!」 ワークショップ。腸内で細菌がどのような働きをしているのかを楽しく学び、また実際に顕微鏡で菌を見て、絵に描くなどのワークを行った。

食べ物が健康を支える強い味方だと学んだあとは、後半のおいしく「食べる」体験へ。ここでは、ミシュラン一つ星とグリーンスターを獲得している銀座のイタリアンレストラン「FARO」の浜本拓晃シェフ、「8go」のIbukiシェフ、野田達也ディレクターがキッチンに立った。ここで浜本シェフのデモンストレーションのもと、子どもたちもニョッキ作りに挑戦し、愛情たっぷり、個性豊かなニョッキが完成。このニョッキのほか、前菜からデザートまで4品が揃うこの日だけのスペシャルコースが振る舞われた。

学んで、見て、描いて、料理して、食べて、と五感をフルに使い、全身で学んだ夏の一日となった。

参加者の方々からは「子どもたちが初めて使う顕微鏡を使う楽しさに夢中になり、またプロのシェフのお料理に感化されて、家でも自ら盛りつけるようになりました」「身体を整えることがキャリアにもライフにも必要だと実感し、食生活を大切にしようと感じました」「フルタイムで仕事のため夏休みの子どものケアがおろそかになる中、一日子どもと有意義に過ごすことができました」など、さまざまな感想の声が上がった。

“食を通して、もっと豊かな日々を”という願いがつないだ縁

JR東日本主催、bacterico共催、そして会場とシェフのパートとしてGIC Tokyoが加わった本イベント。3者をつないだのが「bacterico」の代表の菅沼名津季氏だ。

「私たちは腸内フローラ解析を起点としたパーソナライズドなヘルスケアソリューションを展開するスタートアップです。特に妊活や妊娠出産期などのライフステージで体調の変化を迎えた女性向けのサービスを提供するとともに、企業内研修なども行っています。その一環として前回、JR東日本さんのサービス『PeerCross』にてオンラインイベントを行いました。『PeerCross』と『bacterico』はアプローチは違いますが、“働く女性が元気に自分らしい毎日を送れることを目指す”という点は同じ。特に乳幼児を抱えているお母さんにとって、子どもの不調は、“会社を早退し、保育園にお迎えに行き、業務を引き継ぎ、病児シッターさんを依頼し…”と仕事にも多くのしわ寄せが発生します。つまり腸の健康は、自分の健康だけでなく育児やキャリアとも密接な関係があるのです。2回目となる今回は、夏休みということもあり、親子で学ぶリアルイベントにしよう、というお話になったとき、思い当たったのがこの場所でした。以前、GIC Tokyoの食の研究者向け勉強会で野田シェフとの交流が生まれ、『8go』で提供するドリンクメニューの一部に、弊社が共同開発という形で携わっています。そんなご縁もあり、今回子どもたちが食を学び体験する場としてGIC Tokyoがぴったりだと考え、JR東日本さんにご紹介して開催が実現したのです」

栄養としての食と、美しく、おいしく、楽しむものとしての食を、ひとつにつなぐ

実際にワークショップの進行を担当したのはbactericoの西村隆太郎氏。今回のイベントの狙いや手応えについて伺った。

「腸内細菌という“目に見えないもの”を子どもたちにどうやってイメージしてもらうかに苦労しました。麹菌は食べ物を細かく砕いて栄養にする“天才シェフ”、ヨーグルトはいろんな菌を運ぶ“バス”というように、キャラクターを作ってその働きを伝えました。また顕微鏡で実際に見て、そこから特徴を掴んで自分で描くというプロセスで一気にリアルなイメージが湧いたようです」

シェフとコラボするというスタイルも相乗効果が高かった、と菅沼氏。「PeerCrossとのコラボで、腸が“育児”や“働き方”と密接に関わりがあると気づいたように、シェフとのコラボを通して、食事が栄養の摂取であるばかりでなく、おいしさや盛りつけの美しさ、作る楽しさなどの視点も見えてきます。こうした掛け合わせがあってこそ、私たちの研究データが社会に実装できるのだと思いますね」

料理パートを担った浜本シェフからも、同様の感想が。

「コラボイベントは料理先行で企画が進むことが多いのですが、今回は腸活の学習を受けての料理パートでした。せっかくだから菌を絡めようと、デザートに『 イチジクとヨーグルトのムース』 を選びました。『 今日 観察した菌が入っているよ』 と言うとみんな口々に答えてくれました。子どもにとって、学んだそのタイミングで実際に食べられるというのは大きな価値があると思います。“何のために食べるのか”“おいしい食べ物が体でどう働くのか”ということが一連でつながり、強く記憶に残ったのではないでしょうか」

子どもの学びの場と関わることで、大人が気づき学ぶこと

またシェフ自身にとっても、こうしたイベントは大切な場だそう。「私はレストランの仕事の傍ら、ライフワークとして時々、知人の保育園で給食を作っているんです。その活動を聞いて今回の子どもイベントにお声がけいただきました。私の働く レストランには、ビジネスや社交の重要な場面として、食事以外の目的で過ごされる方も多いものです。そんななか、何のフィルターもかけず、食べることをただ美味しい、楽しいと感じてくれる子どもたちとの関わりは、私にとっても大きな力になります。今日もとても楽しみにしていたので、ちょっと難しいことにチャレンジさせてしまったかもしれませんが、みんな楽しみながら頑張ってくれていましたね」

今回浜本シェフとともにキッチンに立ったIbukiシェフは、こうしたイベントは初体験。「浜本シェフが子ども向けに調理実演をすると聞き、アシスタント役に挙手しました。私がこの道に進んだのは、母の料理の手伝いや母とレストランに訪れたときの楽しい記憶がきっかけだったので、子どもたちの食体験に携われたらと思ったのです。いざやってみると、レストランで大人に料理について伝えるのとは違う伝え方が必要で四苦八苦しましたが、それも料理を通したコミュニケーションの良い経験になりました。私たちが料理をするところを、子どもたち がキッチンにかぶりつくように見入っていたのが印象的でしたね。また実際にニョッキを作る場面では皆苦戦しながらも完成すると嬉しそうな様子で、自分の手で料理が生まれることの喜びを思い出させてくれました」

このイベントを企画・担当したJR東日本の堀元由梨さんはこう語った。「PeerCross内で実施いただいた座談会が利用者から大変好評であったことから、bacterico様と親子で夏休みの学びとなる座談会を企画いたしました。普段の座談会は忙しい中でも参加しやすいよう平日のお昼休みの時間帯にオンラインで実施していることが多いですが、今回のようなリアルで親子で参加できる座談会は、お子さまにとってはワークショップから体の仕組みや細菌について学ぶことはもちろん、今回はシェフの皆様のご協力もあり、一流の仕事を間近で体験できたことが大きな刺激になり自身の興味関心から将来のキャリアについて考えるきっかけになったと思います。ワーキングマザーのキャリアはライフとも両輪といわれておりますが、今回は夏休み中の子どもとの学びというライフ面にフォーカスした企画が実施でき、利用者の方にも前向きになれる体験となりました。」

栄養、健康、調理、盛りつけ、味わい、そして共に食事をする人との関わり。参加した子どもたちにとっても、「食べる」ことの意味がぐんと広がった一日になったはずだ。

菅沼名津季

Natsuki Suganuma

bacterico代表取締役。名古屋大学大学院で創薬科学を学び、江崎グリコで腸内細菌研究に従事した後、bactericoを創業。「明日の幸せを、腸から 〜腸内細菌の可能性を引き出し、一人ひとりのなりたいを叶える〜」をミッションに、個別最適化された腸内フローラケアサービスを提供。慶應義塾大学で教員も務める。

西村隆太郎

Ryutaro Nishimura

bacterico事業開発・研究開発博士(生命科学)。感染制御科学の修士号取得後、治験コーディネーターとして臨床試験に従事。生命科学博士号取得後、インフラエンジニアへ転身。医療現場とITの経験を活かし、bactericoでは研究とBtoB事業を担当、腸内細菌研究のビジネス応用に取り組む。

浜本拓晃

Hiroaki Hamamoto

群馬県生まれ。地元の名店でキャリアをスタート。2016年「サンペレグリノヤングシェフ国際料理コンクール」セミファイナル選出。2017年渡伊。北から南まで地方色の強い名店で研鑽を積んだ後、シンガポールでシェフに。2018年「ファロ」リニューアルとともに参画し、2023年シェフ就任。

FARO(ファロ):https://faro.shiseido.co.jp/

野田達也

Tatsuya Noda

1985年福岡県生まれ。半導体エンジニアから料理人へ転身。地元福岡の調理師学校を卒業後、都内フレンチレストランを経て2012年渡仏。以後世界各国のシェフやアーティストとのコラボなど、多彩な活動を行う。「nôl」のディレクターを務め、ミシュラン一つ星、ミシュラングリーンスターへと導いた。日本最大級の若手料理人コンペディション「RED U-35」で大会史上初となる3度の準グランプリ受賞。2025年より、GIC Tokyo(Gastronomy Innovation Campus Tokyo)のアドバイザー、および併設するInnovative Kitchen 8go(エゴ)のディレクターに就任。食と医療、アート、テクノロジーなど、多分野の垣根を越えた共創を通じて、「新たな美味しさの創出」をテーマに活動している。

Ibuki

1998年山梨県南アルプス市生まれ。二葉栄養専門学校を卒業後、都内のフレンチレストランやレストランバーで経験を積み、2024年にはミシュラン一つ星&グリーンスターを獲得した「nôl」にてスーシェフを務めた。「8go」のオープンにあたりシェフに就任。

堀元由梨

Yuri Horimoto

JR東日本マーケティング本部くらしづくり・地方創生部門 新規事業ユニット主務 。2009年入社。駅、車掌、運転士など鉄道現場に長く携わった後、第2子育休中に育休者向けの勉強会の運営ボランティアを経験し社外とのネットワーキングの重要性を感じ、社内の公募制度を利用し2023年現部署へ異動。PeerCrossの事業推進を担当。

Gastronomy Innovation Campus Tokyo(GIC Tokyo)

東京都中央区八重洲1丁目4-16

八重仲ダイニング 地下2階

https://gictokyo.com/

<文 / 吉野ユリ子>

<写真 / 木村文吾> https://www.kimurabungo.jp/